スポンサーリンク

ついにマッターホルン登場 ソルボア展望台

オートルート: スイス アニヴィエ谷

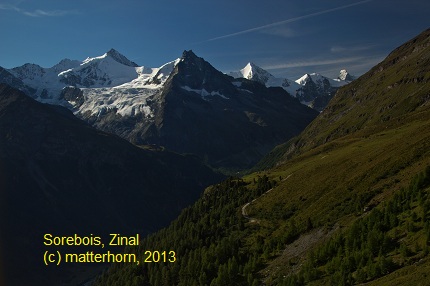

ソルボア峠を越えて下ると、ツィナール唯一のロープウェイで行けるソルボア(Sorebois, 2438m)展望台に着きます。

以下の写真は、ツィナール滞在中、好天に恵まれた日の朝、ソルボアに改めて登って撮りました。 ここにくると、ついにマッターホルンが見えることになります。 でも、終着地のツェルマットは、まだまだ遠いのですが。。。

ソルボア展望台からは、ヴァリス/ヴァレー州南部の4000m高峰群が、パノラマで見えます。

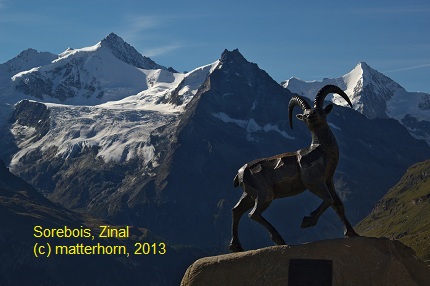

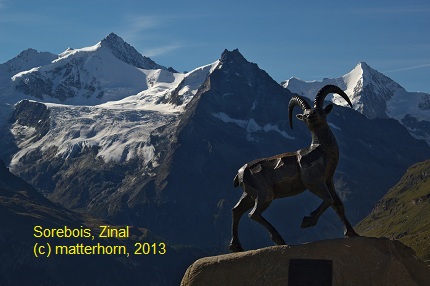

でも、ソルボアでまず出迎えてくれるのは、アルプス・アイベックス像です。 山々を背景に撮ってみました。

背後に大きく写っているが、ツィナールロートホルン(Zinalrothorn, 4221m)で、ここからはこれが最も目立ちます。

アルプスでは、野生のヤギの仲間として、このアイベックス(alpine ibex)とシャモア(chamois)が有名なのですが、アイベックスはその角と共に体がより大きいです。 角が独特ですね。 それにアニメのハイジで登場する「大きな角のだんな」が、まさにこれです! どちらも、トレッキング中運がいいと見かけることができますが、私も何度か出会っています。

ソルボア展望台からは、4000m以上の高峰として、ワイズホルン(Weisshorn, 4506m)、ツィナールロートホルン(Zinalrothorn, 4221m)、オーバー・ガーベルホルン(Ober Garbelhorn, 4063m)が見えます。

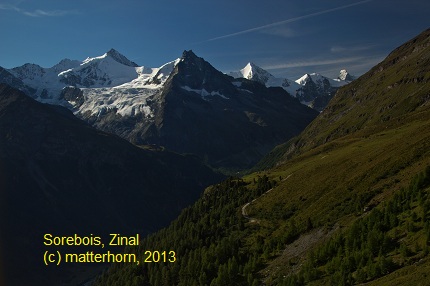

でも、ロープウェイで展望台から少し下り、下がり過ぎる前の一瞬、谷奥のマッターホルン(Matterhorn, 4478m)が岩陰から顔を出してくれます。 やった~という感じですね。 写真で見えてる山々は、左から、ツィナールロートホルン、ベッソ(Besso, 3668m)、オーバー・ガーベルホルン、そしてマッターホルン(遠いので頂上のみ)になります。

ロープウェイで更に下ると、ツィナール(Zinal, 1675m)の谷が広がり、いよいよ町並みが近づいてきます。 ここまで下ると、岩山のベッソが一層目立ってきます。

ツィナールでは、実はベッソ山は目立つというより、高峰の眺望を邪魔していますね。 これが無ければ、一大展望地として、栄えたかもしれないです。

ソルボア峠を越えて下ると、ツィナール唯一のロープウェイで行けるソルボア(Sorebois, 2438m)展望台に着きます。

以下の写真は、ツィナール滞在中、好天に恵まれた日の朝、ソルボアに改めて登って撮りました。 ここにくると、ついにマッターホルンが見えることになります。 でも、終着地のツェルマットは、まだまだ遠いのですが。。。

<ソルボアにて>

ソルボア展望台からは、ヴァリス/ヴァレー州南部の4000m高峰群が、パノラマで見えます。

でも、ソルボアでまず出迎えてくれるのは、アルプス・アイベックス像です。 山々を背景に撮ってみました。

背後に大きく写っているが、ツィナールロートホルン(Zinalrothorn, 4221m)で、ここからはこれが最も目立ちます。

アルプスでは、野生のヤギの仲間として、このアイベックス(alpine ibex)とシャモア(chamois)が有名なのですが、アイベックスはその角と共に体がより大きいです。 角が独特ですね。 それにアニメのハイジで登場する「大きな角のだんな」が、まさにこれです! どちらも、トレッキング中運がいいと見かけることができますが、私も何度か出会っています。

<ソルボアからの展望 ついにマッターホルンが>

ソルボア展望台からは、4000m以上の高峰として、ワイズホルン(Weisshorn, 4506m)、ツィナールロートホルン(Zinalrothorn, 4221m)、オーバー・ガーベルホルン(Ober Garbelhorn, 4063m)が見えます。

でも、ロープウェイで展望台から少し下り、下がり過ぎる前の一瞬、谷奥のマッターホルン(Matterhorn, 4478m)が岩陰から顔を出してくれます。 やった~という感じですね。 写真で見えてる山々は、左から、ツィナールロートホルン、ベッソ(Besso, 3668m)、オーバー・ガーベルホルン、そしてマッターホルン(遠いので頂上のみ)になります。

<ソルボアからツィナールへ下る>

ロープウェイで更に下ると、ツィナール(Zinal, 1675m)の谷が広がり、いよいよ町並みが近づいてきます。 ここまで下ると、岩山のベッソが一層目立ってきます。

ツィナールでは、実はベッソ山は目立つというより、高峰の眺望を邪魔していますね。 これが無ければ、一大展望地として、栄えたかもしれないです。

2013年03月03日 Posted by matterhorn2 at 20:05 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

ソルボア峠越え ツィナール谷へ

オートルート: スイス アニヴィエ谷

モアリー小屋からソルボア峠(Col de Sorebois, 2835m)を越えて、ツィナール(Zinal)の谷へ

小屋(2825m)からソルボア峠(2835m)への道は、途中の大部分が標高2300~2500m程度の緩やかなパノラマ道です。

一端谷底のバス停まで下って、車道をダムまで行く道もありますが、また登り直さないといけないので、これを歩く人はいないでしょう。 ソルボア峠を越えた後は、ソルボア(2438m)まで下れば、ツィナール(Zinal, 1675m)へはロープウェイで下ることができます。 なので、このコースは、比較的楽なコースだと言えますね。

まずは小屋からサイドモレーンを伝って、パノラマ道との合流点まで下ります。 その後、快適なパノラマ道を行きますが、少し行ったところで、谷を振り返ってみたのが、上の写真です。 右端下が昨日の登山口になります。 この日は、既に多量の雲が湧いていました。

上記同様、パノラマ道から、上とは逆に北方向のモアリー・ダム方面を撮ったものです。

左下に、バスも通っている湖岸の道路が見えています。

モアリーダムを左下に見ながら通り過ぎると、登山道はソルボア峠へに向けての登りとなります。 しばらく登ったところで、これまで歩いてきたモアリー谷方面を振り返ってみました。 既に、モアリーダムも、だいぶ離れて見えます。

でもモアリー谷は、小じんまりした、なかなか良い谷でした。

お昼頃、ほどなくソルボア峠に着きました。 ここからの展望は360°見渡せるすばらしいものになるはずでした。 しかし、夏の午後は、やはり難しいです。 ここより北の低山方向は晴れているのですが、振り返って南の尾根筋を見ると、遠方の高峰群の頂きは、既に厚い雲の中に入ってしまっていました。

本来は、モアリー谷奥のダン・ブランシェだけでなく、隣の谷ツィナール方面のツィナールホルンやワイズホルンなどが見えるはずなのですが。。。 残念。 ここもまた次回に。。。

モアリー小屋からソルボア峠(Col de Sorebois, 2835m)を越えて、ツィナール(Zinal)の谷へ

小屋(2825m)からソルボア峠(2835m)への道は、途中の大部分が標高2300~2500m程度の緩やかなパノラマ道です。

一端谷底のバス停まで下って、車道をダムまで行く道もありますが、また登り直さないといけないので、これを歩く人はいないでしょう。 ソルボア峠を越えた後は、ソルボア(2438m)まで下れば、ツィナール(Zinal, 1675m)へはロープウェイで下ることができます。 なので、このコースは、比較的楽なコースだと言えますね。

<モアリー谷奥全景>

まずは小屋からサイドモレーンを伝って、パノラマ道との合流点まで下ります。 その後、快適なパノラマ道を行きますが、少し行ったところで、谷を振り返ってみたのが、上の写真です。 右端下が昨日の登山口になります。 この日は、既に多量の雲が湧いていました。

<パノラマ道からのモアリー湖>

上記同様、パノラマ道から、上とは逆に北方向のモアリー・ダム方面を撮ったものです。

左下に、バスも通っている湖岸の道路が見えています。

<ソルボア峠近くからのモアリー谷>

モアリーダムを左下に見ながら通り過ぎると、登山道はソルボア峠へに向けての登りとなります。 しばらく登ったところで、これまで歩いてきたモアリー谷方面を振り返ってみました。 既に、モアリーダムも、だいぶ離れて見えます。

でもモアリー谷は、小じんまりした、なかなか良い谷でした。

<ソルボア峠からの南方尾根>

お昼頃、ほどなくソルボア峠に着きました。 ここからの展望は360°見渡せるすばらしいものになるはずでした。 しかし、夏の午後は、やはり難しいです。 ここより北の低山方向は晴れているのですが、振り返って南の尾根筋を見ると、遠方の高峰群の頂きは、既に厚い雲の中に入ってしまっていました。

本来は、モアリー谷奥のダン・ブランシェだけでなく、隣の谷ツィナール方面のツィナールホルンやワイズホルンなどが見えるはずなのですが。。。 残念。 ここもまた次回に。。。

2013年03月02日 Posted by matterhorn2 at 21:09 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

アイスフォール(氷瀑)迫る モアリー小屋

オートルート: スイス アニヴィエ谷

ついにモアリー小屋(Cabane de Moiry, 2825m)に到着。

標高差約500mを登ってきたことになります。

この小屋は、モアリー氷河の脇のテラス状の岩棚に建てられており、目前にアイスフォール(氷瀑)が迫っていて、素晴らしい景観が出迎えてくれます。

到着したその日は、午後遅くにはガスに覆われて、夕焼けは見られませんでした。

でも翌朝、山々は再び快晴で私を迎えてくれました。

早朝、モアリー小屋から目前のムールティ峰(Pointes de Mourti, 3564m)を撮影したものです。

その左脇から、モアリー氷河のアイスフォール(氷瀑)が流れ落ちています。

写真では分かりにくいですが、山との距離は約1~1.5km、そしてアイスフォールまではわずか数100mしかありません。 本当に目の前なのです。

この写真は、アイスフォールをできるだけ入れて、山全体を撮ってみました。

但し、早朝の光線下では、アイスフォールはほとんど影になってしまいます。 でも、日が差すのを待つとツィナールまで行けなくなってしまう。 とても悩ましかったです。

到着した日、完全にガスに覆われる前に、モアリー小屋(Cabane de Moiry)を撮影しておきました。 小屋の背後、雲の下に、アイスフォールが見えています。 ここから上部には、もう一般登山道はありません。

早朝、これから下るモアリー谷を撮影したものです。 谷底までは日が差し込んでいませんが、遠方のモアリー湖面が少し輝いています。

ツィナール(Zinal)へは、この谷の右側の尾根の山腹をトラバースしながら北上し、尾根の突端にあるソルボア峠を越えて、右隣のツィナールの谷に下ってゆきます。

以下に、モアリー小屋のおおよその位置を示しておきます。

ついにモアリー小屋(Cabane de Moiry, 2825m)に到着。

標高差約500mを登ってきたことになります。

この小屋は、モアリー氷河の脇のテラス状の岩棚に建てられており、目前にアイスフォール(氷瀑)が迫っていて、素晴らしい景観が出迎えてくれます。

到着したその日は、午後遅くにはガスに覆われて、夕焼けは見られませんでした。

でも翌朝、山々は再び快晴で私を迎えてくれました。

<モアリー小屋からムールティ峰>

早朝、モアリー小屋から目前のムールティ峰(Pointes de Mourti, 3564m)を撮影したものです。

その左脇から、モアリー氷河のアイスフォール(氷瀑)が流れ落ちています。

写真では分かりにくいですが、山との距離は約1~1.5km、そしてアイスフォールまではわずか数100mしかありません。 本当に目の前なのです。

<目前に迫る巨大アイスフォール>

この写真は、アイスフォールをできるだけ入れて、山全体を撮ってみました。

但し、早朝の光線下では、アイスフォールはほとんど影になってしまいます。 でも、日が差すのを待つとツィナールまで行けなくなってしまう。 とても悩ましかったです。

<モアリー小屋>

到着した日、完全にガスに覆われる前に、モアリー小屋(Cabane de Moiry)を撮影しておきました。 小屋の背後、雲の下に、アイスフォールが見えています。 ここから上部には、もう一般登山道はありません。

<モアリー湖方面の眺望>

早朝、これから下るモアリー谷を撮影したものです。 谷底までは日が差し込んでいませんが、遠方のモアリー湖面が少し輝いています。

ツィナール(Zinal)へは、この谷の右側の尾根の山腹をトラバースしながら北上し、尾根の突端にあるソルボア峠を越えて、右隣のツィナールの谷に下ってゆきます。

以下に、モアリー小屋のおおよその位置を示しておきます。

2013年03月01日 Posted by matterhorn2 at 10:33 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

花畑から氷河横を モアリー小屋へ

オートルート: スイス アニヴィエ谷

いよいよモアリー小屋(Cabane de Moiry, 2825m)に向かいます。

バス終点の登山口付近(2340m)は、タンポポが咲き乱れる花畑になっていました。 この中を歩き始めます。

前方には、これから行くアイスフォール(氷滝、Ice Fall)をまとった山々(Pintes de Mourti, 3564m)が目前に見えます。 ここからみると、まるで垂直の壁に見えていました。

谷に付けられた登山道をしばらく登って、来た道を振り返って見たのが、上の写真です。

谷底の、バス停のある駐車場が、既にかなり遠くに見えています。

更に登ると、モアリー氷河のサイドモレーン上を歩くことになります。

道幅が狭く、そして両側が石屑の急傾斜地なので、少し緊張します。 あまり、周囲のすばらしい景色に見とれていると、ちょっと危険です!

また周囲が、徐々に岩と石屑の世界になり、緑が少なくなってきます。 荒涼としてきますが、アイスフォールがいよいよ間近になってきて、より興奮させてくれるので、気分低下を慰めてくれます。 それに疲れも忘れさせてくれますね。

いよいよモアリー小屋(Cabane de Moiry, 2825m)に向かいます。

<登山口付近の花畑>

バス終点の登山口付近(2340m)は、タンポポが咲き乱れる花畑になっていました。 この中を歩き始めます。

前方には、これから行くアイスフォール(氷滝、Ice Fall)をまとった山々(Pintes de Mourti, 3564m)が目前に見えます。 ここからみると、まるで垂直の壁に見えていました。

<振り返ってみたバス停付近>

谷に付けられた登山道をしばらく登って、来た道を振り返って見たのが、上の写真です。

谷底の、バス停のある駐車場が、既にかなり遠くに見えています。

<モアリー氷河サイドモレーンを行く>

更に登ると、モアリー氷河のサイドモレーン上を歩くことになります。

道幅が狭く、そして両側が石屑の急傾斜地なので、少し緊張します。 あまり、周囲のすばらしい景色に見とれていると、ちょっと危険です!

また周囲が、徐々に岩と石屑の世界になり、緑が少なくなってきます。 荒涼としてきますが、アイスフォールがいよいよ間近になってきて、より興奮させてくれるので、気分低下を慰めてくれます。 それに疲れも忘れさせてくれますね。

2013年02月27日 Posted by matterhorn2 at 20:43 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

スイス ポストバスで行く モアリー湖へ

オートルート: スイス アニヴィエ谷

オートルートの中でも注目すべき小屋、モアリー小屋に行くためには、まずモアリー湖(Lac de Moiry)へ向かうことになります。

でもグリメンツからは、実はモアリー湖の最奥まで、一気にポスト・バスで行くことができます。

夏の間だけ、ツィナール(Zinal)発グリメンツ経由で、モアリー・ダム(モアリー湖、Moiry VS. Barrage)、さらにモアリー湖最奥(Moiry VS. Glacier)まで行くバスが出ています。 これを利用しない手はないですね。

これは、最奥のバス停まで向かう途中、エメラルドブルーに輝くモアリー湖を、バスの中から撮影したものです。

モアリー湖は、ダム湖ですが、氷河湖特有の色付きをしてますね。

モアリー湖へは、バスや車だけでなく、結構自転車で行く人にも出会います。 さすが、自転車の本場、ヨーロッパです。 無論、ママチャリなんていうのはありませんけど。。

バスの中から写真撮影をするのは、右側の最前列席がもっとも良いです。 でも、この席はとても人気があり、始発バス停で、先頭で待っていないと、ここを確保するのはとても困難です。 でもこのときは、途中からなのに偶然ここに座れました。 また日本人と違って、前方席から埋まっていきますので、後ろは比較的空いていますが。。。

なお、大きな荷物(リュック等)は、バス下部の収納庫に自分で入れます。 この後、料金前払いで、前から乗り込みます。

モワリー湖を過ぎると、谷奥の氷河を頂いた山々が目前に迫ってきます。

すると、気分が徐々に盛り上がります。 ワクワクしてきますね。 早く、近くに行きたいと。。。

プラス1ショット。 これが乗ってきたスイスのポスト・バスです。

モアリー湖最奥のバス停付近で撮ったものです。

スイスでは、この黄色のポストバスが縦横無尽に走り回っています。

そして、運行が正確なので、とても助かります。

オートルートの中でも注目すべき小屋、モアリー小屋に行くためには、まずモアリー湖(Lac de Moiry)へ向かうことになります。

でもグリメンツからは、実はモアリー湖の最奥まで、一気にポスト・バスで行くことができます。

夏の間だけ、ツィナール(Zinal)発グリメンツ経由で、モアリー・ダム(モアリー湖、Moiry VS. Barrage)、さらにモアリー湖最奥(Moiry VS. Glacier)まで行くバスが出ています。 これを利用しない手はないですね。

<モアリー湖畔を行く>

これは、最奥のバス停まで向かう途中、エメラルドブルーに輝くモアリー湖を、バスの中から撮影したものです。

モアリー湖は、ダム湖ですが、氷河湖特有の色付きをしてますね。

<モワリー湖への登り>

モアリー湖へは、バスや車だけでなく、結構自転車で行く人にも出会います。 さすが、自転車の本場、ヨーロッパです。 無論、ママチャリなんていうのはありませんけど。。

バスの中から写真撮影をするのは、右側の最前列席がもっとも良いです。 でも、この席はとても人気があり、始発バス停で、先頭で待っていないと、ここを確保するのはとても困難です。 でもこのときは、途中からなのに偶然ここに座れました。 また日本人と違って、前方席から埋まっていきますので、後ろは比較的空いていますが。。。

なお、大きな荷物(リュック等)は、バス下部の収納庫に自分で入れます。 この後、料金前払いで、前から乗り込みます。

<モアリー湖最奥へ>

モワリー湖を過ぎると、谷奥の氷河を頂いた山々が目前に迫ってきます。

すると、気分が徐々に盛り上がります。 ワクワクしてきますね。 早く、近くに行きたいと。。。

<モワリー湖最奥のバス停にて>

プラス1ショット。 これが乗ってきたスイスのポスト・バスです。

モアリー湖最奥のバス停付近で撮ったものです。

スイスでは、この黄色のポストバスが縦横無尽に走り回っています。

そして、運行が正確なので、とても助かります。

2013年02月26日 Posted by matterhorn2 at 21:32 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

スイスらしい最奥の村 アローラから

オートルート: スイス エラン谷

アローラ(Arolla)は、標高2000mにある、エラン谷(Val d'Herens)の最奥の山村です。

実に小さな村ですが、静かでまさにスイスらしい雰囲気を醸し出しています。

地球の歩き方にも載っていませんが、バスは通じています。

最初は悪天の中の滞在でしたが、ディス小屋への2度目の挑戦時は好天に恵まれました。

村の裏手のアルプを少し登ると、直ぐに遮るものが無くなり、ツァ針峰、モン・コロン、ピーニュ・ダローラをパノラマで見ることができます。

この日は、ホテルでの夕食後、アルコールの入った体で急なアルプを登って、夕焼けを撮影しました。 縦走疲れと、アルコールでとてもしんどかったのですが、山々は抜群の夕焼けを見せてくれました。

写真は、ツァ針峰が真っ赤に染まったところを撮影したものです。荘厳な雰囲気が出ていると思います。

アローラの村からは、やはりモン・コロンが目立ちます。

台形の形が特徴的で、とても印象に残ります。

この写真は、モン・コロンとアローラの谷の様子を俯瞰したものです。画面の右奥から、歩いて降りてきたことになります。

モン・コロンへの谷をそのまま遡ると、コロン峠(Col Collon, 3087m)を越えてイタリア側に入ることができます。このコースは、ツール・デュ・マッターホルンのコースになっています。でも、このルートは完全に氷河上を歩くため、クレパスを避けて歩く技術が必要ですね。

アローラ(Arolla)は、標高2000mにある、エラン谷(Val d'Herens)の最奥の山村です。

実に小さな村ですが、静かでまさにスイスらしい雰囲気を醸し出しています。

地球の歩き方にも載っていませんが、バスは通じています。

最初は悪天の中の滞在でしたが、ディス小屋への2度目の挑戦時は好天に恵まれました。

<真っ赤に輝くツァ針峰>

村の裏手のアルプを少し登ると、直ぐに遮るものが無くなり、ツァ針峰、モン・コロン、ピーニュ・ダローラをパノラマで見ることができます。

この日は、ホテルでの夕食後、アルコールの入った体で急なアルプを登って、夕焼けを撮影しました。 縦走疲れと、アルコールでとてもしんどかったのですが、山々は抜群の夕焼けを見せてくれました。

写真は、ツァ針峰が真っ赤に染まったところを撮影したものです。荘厳な雰囲気が出ていると思います。

<聳え立つモン・コロン>

アローラの村からは、やはりモン・コロンが目立ちます。

台形の形が特徴的で、とても印象に残ります。

<モン・コロンとアローラ谷>

この写真は、モン・コロンとアローラの谷の様子を俯瞰したものです。画面の右奥から、歩いて降りてきたことになります。

モン・コロンへの谷をそのまま遡ると、コロン峠(Col Collon, 3087m)を越えてイタリア側に入ることができます。このコースは、ツール・デュ・マッターホルンのコースになっています。でも、このルートは完全に氷河上を歩くため、クレパスを避けて歩く技術が必要ですね。

2013年02月17日 Posted by matterhorn2 at 15:32 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

何とものどかな谷をアローラへ

オートルート: スイス エラン谷

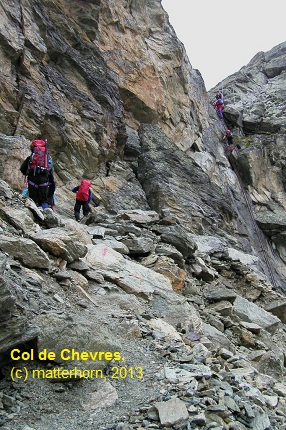

目的地アローラの村へは、シェブル峠を越えると、下るだけとなります。

でも、この道がまたのどかで、展望も良く素晴らしいのです。

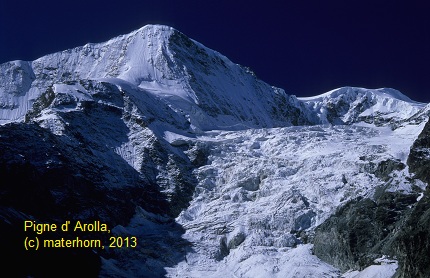

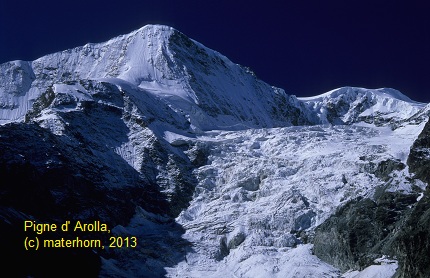

峠を越えると、モンブラン・デ・シェイロンは見えなくなりますが、代わりにピーニュ・ダローラ(Pigne d'Arolla, 3796m)を右手に、正面にモン・コロン(Mont Collon, 3637m)、ダン・ブランシェ(Dent Blanche, 4357m)や、ツァ針峰(Aig. de la Tsa, 3668m)などを見ながら下ることになります。

結構明るい谷なので、さわやかな気分にさせてくれます。

この写真が、シェブル峠から見たアローラ方面の展望です。

左からツァ針峰(Aig. de la Tsa, 3668m)、ダン・デ・ベルトール(Dents de Bertol, 3547m)、モン・コロン(Mont Collon, 3637m)になります。標高が高いところは、4日前の雪の跡が残っていますね。

また谷を見下ろすと、手前のアルプの中に登山道が伸びていることもわかります。この展望下で、比較的緩やかな道を下ってゆくわけなので、とても気持ち良いわけです。アローラへは、この谷をほぼ真っすぐ下り、さらに左に回ってゆくことになります。

下って行くとき、右手には、ピーニュ・ダローラ(Pigne d'Arolla, 3796m)が間近に見えます。モレーン越しに、真っ白な氷の滝、アイス・フォール(ice fall)が迫ってきます。

アローラの村が近づいてくると、傾斜も緩やかになり、緑豊かなアルプの中で牛が放牧されていました。逆光の中で緑がとても濃く輝いています。後ろに目立つ台形の山が、モン・コロン(Mont Collon, 3637m)です。とても、特徴ある形をしています。

下記に、アローラ(Arolla)村の位置を示しておきます。

目的地アローラの村へは、シェブル峠を越えると、下るだけとなります。

でも、この道がまたのどかで、展望も良く素晴らしいのです。

峠を越えると、モンブラン・デ・シェイロンは見えなくなりますが、代わりにピーニュ・ダローラ(Pigne d'Arolla, 3796m)を右手に、正面にモン・コロン(Mont Collon, 3637m)、ダン・ブランシェ(Dent Blanche, 4357m)や、ツァ針峰(Aig. de la Tsa, 3668m)などを見ながら下ることになります。

結構明るい谷なので、さわやかな気分にさせてくれます。

<シェブル峠からのアローラ方面の展望>

この写真が、シェブル峠から見たアローラ方面の展望です。

左からツァ針峰(Aig. de la Tsa, 3668m)、ダン・デ・ベルトール(Dents de Bertol, 3547m)、モン・コロン(Mont Collon, 3637m)になります。標高が高いところは、4日前の雪の跡が残っていますね。

また谷を見下ろすと、手前のアルプの中に登山道が伸びていることもわかります。この展望下で、比較的緩やかな道を下ってゆくわけなので、とても気持ち良いわけです。アローラへは、この谷をほぼ真っすぐ下り、さらに左に回ってゆくことになります。

<氷河が間近に ピーニュ・ダローラ>

下って行くとき、右手には、ピーニュ・ダローラ(Pigne d'Arolla, 3796m)が間近に見えます。モレーン越しに、真っ白な氷の滝、アイス・フォール(ice fall)が迫ってきます。

<緑輝くアルプとモン・コロン>

アローラの村が近づいてくると、傾斜も緩やかになり、緑豊かなアルプの中で牛が放牧されていました。逆光の中で緑がとても濃く輝いています。後ろに目立つ台形の山が、モン・コロン(Mont Collon, 3637m)です。とても、特徴ある形をしています。

下記に、アローラ(Arolla)村の位置を示しておきます。

2013年02月15日 Posted by matterhorn2 at 22:16 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

ついに氷河を渡る シェイロン氷河

オートルート: スイス ディス谷

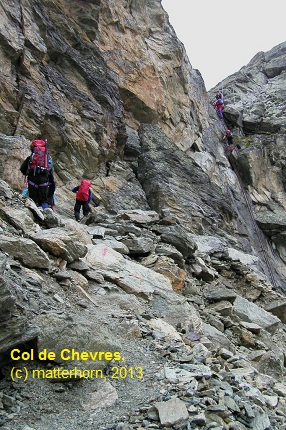

ディス小屋からシェイロン氷河を渡り、シェブレ峠(Pas de Chebres, 2855m)を越えて

アローラ(Arolla, 2000m)へ。

ついに氷河上を歩き、シェブル峠に向かうことになります。

地図上は、このルートは一般コース(通常赤線)ではなく、青線で描かれたアルピニストコースになっています。このため、小屋のご主人にコースの安全性を確認したところ、道標通り行けばアイゼン等が無くても問題ないとのことでした。それでも、トップに立つのはいやだったので、始めは他パーティーの後ろについて行きました。

ところが、しばらく行くと、氷河上には道標があり、そして一筋の明確な踏み跡ができていて、全く迷うことはありませんでした。さらに、この氷河コースは、全くの平らで、クレパスもないので、何の不安も生じないです。ほどなく、余裕で写真を撮り始めたのを覚えています。

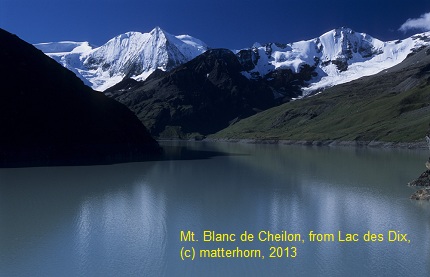

これは、氷河横断中に、シェイロン氷河を前景に、モンブラン・デ・シェイロンを撮ったものです。御覧の通り、氷河はほぼ平らなことが分かります。

写真は、氷河上の様子です。

右上の鞍部がシェブレ峠(Pas de Chebres, 2855m)になります。氷河上には、石屑が沢山散らばっており、落石がここまで運ばれてきたものです。いつ山から落ちてきたかは定かではありませんが、氷河の移動速度を考えると、足もとの石でも数千年たっているかもしれません。

氷河を渡り、急登を登りきると、シェブレ峠(Pas de Chebres, 2855m)に着きます。

ここから、来た道を振り返って見たのが、上の写真です。右上方に、今朝いたディス小屋が小さく見えています。そして、そこから中央下部に向けて、氷河上に一筋の黒い道ができていることが分かります。これが、歩いてきたコースになります。

シェブル峠へは、急騰の最後に約20mの垂直な梯子(この写真の右端に見える)を登ることになります。この梯子の上が峠です。

ここでは、多くの人が大休憩をとっていました。それは、アローラ側の展望が素晴らしいからなのですが、これは次回に。。。

ディス小屋からシェイロン氷河を渡り、シェブレ峠(Pas de Chebres, 2855m)を越えて

アローラ(Arolla, 2000m)へ。

ついに氷河上を歩き、シェブル峠に向かうことになります。

地図上は、このルートは一般コース(通常赤線)ではなく、青線で描かれたアルピニストコースになっています。このため、小屋のご主人にコースの安全性を確認したところ、道標通り行けばアイゼン等が無くても問題ないとのことでした。それでも、トップに立つのはいやだったので、始めは他パーティーの後ろについて行きました。

ところが、しばらく行くと、氷河上には道標があり、そして一筋の明確な踏み跡ができていて、全く迷うことはありませんでした。さらに、この氷河コースは、全くの平らで、クレパスもないので、何の不安も生じないです。ほどなく、余裕で写真を撮り始めたのを覚えています。

<氷河上からのシェイロン>

これは、氷河横断中に、シェイロン氷河を前景に、モンブラン・デ・シェイロンを撮ったものです。御覧の通り、氷河はほぼ平らなことが分かります。

<氷河上を行く>

写真は、氷河上の様子です。

右上の鞍部がシェブレ峠(Pas de Chebres, 2855m)になります。氷河上には、石屑が沢山散らばっており、落石がここまで運ばれてきたものです。いつ山から落ちてきたかは定かではありませんが、氷河の移動速度を考えると、足もとの石でも数千年たっているかもしれません。

<シェブレ峠からの氷河コースと小屋>

氷河を渡り、急登を登りきると、シェブレ峠(Pas de Chebres, 2855m)に着きます。

ここから、来た道を振り返って見たのが、上の写真です。右上方に、今朝いたディス小屋が小さく見えています。そして、そこから中央下部に向けて、氷河上に一筋の黒い道ができていることが分かります。これが、歩いてきたコースになります。

<シェブル峠:最後の梯子>

シェブル峠へは、急騰の最後に約20mの垂直な梯子(この写真の右端に見える)を登ることになります。この梯子の上が峠です。

ここでは、多くの人が大休憩をとっていました。それは、アローラ側の展望が素晴らしいからなのですが、これは次回に。。。

2013年02月14日 Posted by matterhorn2 at 20:03 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

赤く輝く北壁、ポピー咲くディス小屋

オートルート: スイス ディス谷

いよいよディス小屋(Cabane des Dix)からの眺めを紹介します。

始めて訪れたときは、その日の午後から天気が崩れだし、翌々日には標高2000mのアローラ(Arolla)でも30cmもの降雪となりました。このため、一時的にトレッキングを中断せざるを得ませんでした。

その後、天気が回復して雪が解けるを待ち、アローラから逆に入って、このディス小屋を再訪しました。以下の写真は、その時撮ったものです。小屋のご主人が、私の再訪を喜んで迎えてくれたのを覚えています。

小屋には、泊った人が名前等記載するノートがあるのですが、この年の日本人の宿泊は、私で2組目だったのを記憶しています。まだ当時(2002年)では、日本人の訪問はまれだったのですね。

シェイロン氷河(Glacier de Cheilon)の背後に、モンブラン・デ・シェイロン(Mont Blanc de Cheilon, 3870m)がそそり立っています。小屋から目前に見えるのですが、これは再訪した時の撮った写真です。この日は万を持してきたので、朝夕共に好天に恵まれました。小屋から南を見ているので、輝いているのは北壁になります。

夕食後、日没直前の光線を受け、モンブラン・デ・シェイロンが見事に赤く輝いてくれました。右上に、三日月も輝いていて、良いアクセントになっています。

ディス小屋の周囲、とは言ってもわずかなエリアしかないのですが、ここに黄色とオレンジのポピーがたくさん咲いています。4日前の降雪で枯れてしまったかと心配したのですが、また出迎えてくれました。残雪の中に、鮮やかな黄色が映え、気持ちを明るくしてくれました。

下記に、ディス小屋のおおよそ位置を示しておきます。

いよいよディス小屋(Cabane des Dix)からの眺めを紹介します。

始めて訪れたときは、その日の午後から天気が崩れだし、翌々日には標高2000mのアローラ(Arolla)でも30cmもの降雪となりました。このため、一時的にトレッキングを中断せざるを得ませんでした。

その後、天気が回復して雪が解けるを待ち、アローラから逆に入って、このディス小屋を再訪しました。以下の写真は、その時撮ったものです。小屋のご主人が、私の再訪を喜んで迎えてくれたのを覚えています。

小屋には、泊った人が名前等記載するノートがあるのですが、この年の日本人の宿泊は、私で2組目だったのを記憶しています。まだ当時(2002年)では、日本人の訪問はまれだったのですね。

<ディス小屋からのモンブラン・デ・シェイロン>

シェイロン氷河(Glacier de Cheilon)の背後に、モンブラン・デ・シェイロン(Mont Blanc de Cheilon, 3870m)がそそり立っています。小屋から目前に見えるのですが、これは再訪した時の撮った写真です。この日は万を持してきたので、朝夕共に好天に恵まれました。小屋から南を見ているので、輝いているのは北壁になります。

<夕照のモンブラン・デ・シェイロン>

夕食後、日没直前の光線を受け、モンブラン・デ・シェイロンが見事に赤く輝いてくれました。右上に、三日月も輝いていて、良いアクセントになっています。

<ポピー咲く ディス小屋>

ディス小屋の周囲、とは言ってもわずかなエリアしかないのですが、ここに黄色とオレンジのポピーがたくさん咲いています。4日前の降雪で枯れてしまったかと心配したのですが、また出迎えてくれました。残雪の中に、鮮やかな黄色が映え、気持ちを明るくしてくれました。

下記に、ディス小屋のおおよそ位置を示しておきます。

2013年02月13日 Posted by matterhorn2 at 14:26 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

喘ぐ急登 ディス小屋へ

オートルート: スイス ディス谷

ディス湖から核心のディス小屋(Cabane de Dix, 2928m)へ

通常のオートルートのコースでは、実はディス湖(Lac des Dix, 2370m)からはディス小屋に向かうのではなく、アローラ(Arolla、2006m)へ、リードマッテン峠(Col de Riedmatten, 2919m)を越えて直接向かうことになっています。これから向かう、ディス小屋を経由するルートは、あくまでバリエーションコースです。しかし、地図を見ると、ディス小屋の位置がとてもいいのです。ほぼ3方向を氷河に囲まれており、抜群の展望が予想されるのです。ただ難点は、小屋からアローラへ向かうのに、氷河を横断する必要のあることです。当時、景色を堪能することを優先し、小屋で氷河の状態を確認すればよいとの楽観的な気持ちで向かいました。

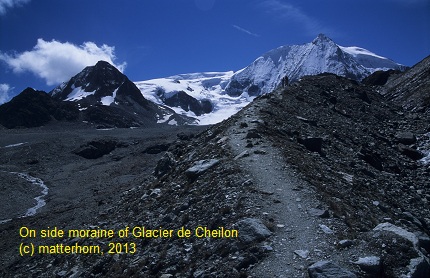

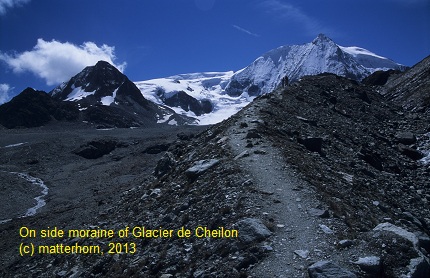

ディス湖が終わると、突如急登に変わります。シェイロン氷河(Glacier de Cheilon)のサイド・モレーン上を、ジグザクに高度を上げていきますが、途中であごが上がってしまいそうでした。しかし、好天下での抜群の展望が、疲れを癒してくれます。 写真の左端がシェイロン氷河ですが、石屑に覆われています。モレーンは、この石屑が積もり重なってできた、石屑の壁のようなものです。

モレーンはある程度まで登ると、徐々に傾斜が緩やかになってきます。氷河地形では、急峻な段差越えと、なだらかな平坦部歩きの繰り返しになります。ようやく、モンブラン・デ・シェイロン(Mont Blanc de Cheilon)が間近に迫ってきました。

少し説明的ですが、振り返ってディス湖方面を眺めたものです。 遠くに、先ほどいたディス湖が見えています。

モレーンを登りきると、ついにディス小屋が見えてきます。予想通り、小屋の周囲が氷河に囲まれており、抜群の展望です。 小屋は、小さな丘の上に建てられていて、視界を遮るものがありません。 小屋の右手から裏に回っているのが、シェイロン氷河(Glacier de Cheilon)になります。

なお、付け加えておきますが、この好天は夕方までもちませんでした。。。

ディス湖から核心のディス小屋(Cabane de Dix, 2928m)へ

通常のオートルートのコースでは、実はディス湖(Lac des Dix, 2370m)からはディス小屋に向かうのではなく、アローラ(Arolla、2006m)へ、リードマッテン峠(Col de Riedmatten, 2919m)を越えて直接向かうことになっています。これから向かう、ディス小屋を経由するルートは、あくまでバリエーションコースです。しかし、地図を見ると、ディス小屋の位置がとてもいいのです。ほぼ3方向を氷河に囲まれており、抜群の展望が予想されるのです。ただ難点は、小屋からアローラへ向かうのに、氷河を横断する必要のあることです。当時、景色を堪能することを優先し、小屋で氷河の状態を確認すればよいとの楽観的な気持ちで向かいました。

<シェイロン氷河のサイド・モレーンを行く>

ディス湖が終わると、突如急登に変わります。シェイロン氷河(Glacier de Cheilon)のサイド・モレーン上を、ジグザクに高度を上げていきますが、途中であごが上がってしまいそうでした。しかし、好天下での抜群の展望が、疲れを癒してくれます。 写真の左端がシェイロン氷河ですが、石屑に覆われています。モレーンは、この石屑が積もり重なってできた、石屑の壁のようなものです。

<モレーンとモンブラン・デ・シェイロン>

モレーンはある程度まで登ると、徐々に傾斜が緩やかになってきます。氷河地形では、急峻な段差越えと、なだらかな平坦部歩きの繰り返しになります。ようやく、モンブラン・デ・シェイロン(Mont Blanc de Cheilon)が間近に迫ってきました。

<ディス湖方面の展望>

少し説明的ですが、振り返ってディス湖方面を眺めたものです。 遠くに、先ほどいたディス湖が見えています。

<ようやくディス小屋に>

モレーンを登りきると、ついにディス小屋が見えてきます。予想通り、小屋の周囲が氷河に囲まれており、抜群の展望です。 小屋は、小さな丘の上に建てられていて、視界を遮るものがありません。 小屋の右手から裏に回っているのが、シェイロン氷河(Glacier de Cheilon)になります。

なお、付け加えておきますが、この好天は夕方までもちませんでした。。。

2013年02月11日 Posted by matterhorn2 at 10:22 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

素敵な湖畔へ ディス湖

オートルート: スイス ディス谷

プラフーリ小屋(Cabane de Prafleuri)からディス小屋(Cabane des Dix)へ向かいます。

この日はつかの間の好天に恵まれました。

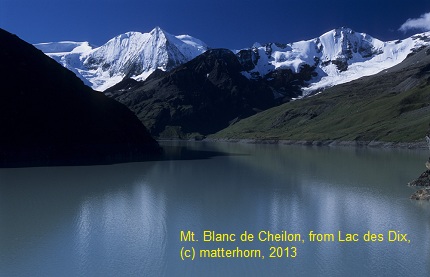

プラフルーリ小屋からディス湖畔に下ると、いきなり谷奥の氷河を頂いた山々が視界に飛び込んできます。左が、これから向かうモンブラン・デ・シェイロン(Mont Blanc de Cheilon, 3870m)です。この解放感がたまりません。

Dix湖は、実はダム湖で、グランド・ディクサンス(Grande Dixence)と名付けられた、巨大なダムシステムの一部になっているようです。

Dix湖畔には花が多く残っていました。手前はアザミの群落です。この湖畔の道は平坦なので、爽快な気分で歩くことができました。でも、このDix湖が終わると、Dix小屋へ一気に登ることになります。

ディス湖も終わり近づくと、牛が湖畔で放牧されていました。こうなると、一帯の花々はほとんど食べ尽くされ、残念ながら花畑は見る影もないです。通常、放牧地は区分けされていて、牛が一度に食べられないようになっているので、所々花畑が残っていることがあります。奥の取水口から、急登が始まります。

プラフーリ小屋(Cabane de Prafleuri)からディス小屋(Cabane des Dix)へ向かいます。

この日はつかの間の好天に恵まれました。

<Dix湖からの山々>

プラフルーリ小屋からディス湖畔に下ると、いきなり谷奥の氷河を頂いた山々が視界に飛び込んできます。左が、これから向かうモンブラン・デ・シェイロン(Mont Blanc de Cheilon, 3870m)です。この解放感がたまりません。

Dix湖は、実はダム湖で、グランド・ディクサンス(Grande Dixence)と名付けられた、巨大なダムシステムの一部になっているようです。

<花咲くDix湖畔>

Dix湖畔には花が多く残っていました。手前はアザミの群落です。この湖畔の道は平坦なので、爽快な気分で歩くことができました。でも、このDix湖が終わると、Dix小屋へ一気に登ることになります。

<Dix湖畔で牛の放牧>

ディス湖も終わり近づくと、牛が湖畔で放牧されていました。こうなると、一帯の花々はほとんど食べ尽くされ、残念ながら花畑は見る影もないです。通常、放牧地は区分けされていて、牛が一度に食べられないようになっているので、所々花畑が残っていることがあります。奥の取水口から、急登が始まります。

2013年02月09日 Posted by matterhorn2 at 18:03 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

3つの峠を越える プラフルーリ小屋へ

オートルート: スイス ディス谷

いよいよオートルートの核心部

モン・フォー小屋(2457m)からディス湖(Lac des Dix)畔のプラフルーリ小屋(Cabane de Prafleuri, 2624m)へのコースは、3000m級の峠を3つも越えなければならないです。始めに、ショー峠(Col de la Chaux, 2940m)、次にルービー峠(Col de Louvie, 2921m)、最後にプラフルーリ峠(Col de Prafleuri, 2987m)です。最初の1つは、より低いテルマン峠(Col Termin, 2648m)に迂回するコースもあるのですが、道程が少し長くなるので、前者を選びました。

しかし、ここを歩いた日は悪天に見舞われ、少々苦労しました。まず前日夜に降った雨で、標高の高いショー峠が雪とガスに覆われ、道が見えなくなっていたのです。氷河の脇を行くルートなので、少し不安があったのですが、地図を見つつルートファインディングをしながら峠を越えました。その日、峠を越える人の中で先頭に立ってしまったため、踏み跡もなかったのです。

上記写真は、ショー峠を越えて下った鞍部にある、小さなモンフォー湖です。つかの間、日が差し暖をとりました。山の上部はガスの中のままです。

続くルービー峠からプラフルーリ峠間では、雨が降り出し、視界がさらに悪くなり、ルートが分かりにくかったです。この間は、デザート氷河末端を迂回するのだけど、かなり平らで広いため、ガスると少し迷いやすい。事実、何人かの人が迷っていました。こんなとき、持っている地図は、やはり1/25000が良いです。

このこきは、モン・フォー小屋を朝8時に出発し、プラフルーリ小屋には、16hごろ到着しました。長かったですが、小屋についてからのビールがとてもうまかったのをよく覚えています。いずれ、好天時に再挑戦しようと企んでいます。。。

下記が、プラフルーリ小屋の位置です。

いよいよオートルートの核心部

モン・フォー小屋(2457m)からディス湖(Lac des Dix)畔のプラフルーリ小屋(Cabane de Prafleuri, 2624m)へのコースは、3000m級の峠を3つも越えなければならないです。始めに、ショー峠(Col de la Chaux, 2940m)、次にルービー峠(Col de Louvie, 2921m)、最後にプラフルーリ峠(Col de Prafleuri, 2987m)です。最初の1つは、より低いテルマン峠(Col Termin, 2648m)に迂回するコースもあるのですが、道程が少し長くなるので、前者を選びました。

しかし、ここを歩いた日は悪天に見舞われ、少々苦労しました。まず前日夜に降った雨で、標高の高いショー峠が雪とガスに覆われ、道が見えなくなっていたのです。氷河の脇を行くルートなので、少し不安があったのですが、地図を見つつルートファインディングをしながら峠を越えました。その日、峠を越える人の中で先頭に立ってしまったため、踏み跡もなかったのです。

<ショー峠とルービー峠間にあるプチ・モンフォー湖>

上記写真は、ショー峠を越えて下った鞍部にある、小さなモンフォー湖です。つかの間、日が差し暖をとりました。山の上部はガスの中のままです。

<ルービー峠からのデザート氷河末端へ>

続くルービー峠からプラフルーリ峠間では、雨が降り出し、視界がさらに悪くなり、ルートが分かりにくかったです。この間は、デザート氷河末端を迂回するのだけど、かなり平らで広いため、ガスると少し迷いやすい。事実、何人かの人が迷っていました。こんなとき、持っている地図は、やはり1/25000が良いです。

このこきは、モン・フォー小屋を朝8時に出発し、プラフルーリ小屋には、16hごろ到着しました。長かったですが、小屋についてからのビールがとてもうまかったのをよく覚えています。いずれ、好天時に再挑戦しようと企んでいます。。。

下記が、プラフルーリ小屋の位置です。

2013年02月08日 Posted by matterhorn2 at 21:39 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

モン・フォー山頂から ~山頂の様子~

オートルート: スイス バグネ谷

モン・フォー山頂からの写真をもう2枚。

モン・フォー山頂(Mont Fort, 3328m)は、かなり急峻なピークとなっています。またスイスでは3000m付近を越えると、ほぼ岩と氷河の世界になってしまい、荒涼とした世界が広がります。モン・フォー山頂も例外ではないです。

写真は、ごく小さな山頂の脇に、ちょこんと乗っているロープウェイ駅の様子です。テラスも狭く、小さな半円ドームの建物が飲み物を売っている売店になります。以前ここに来た時は、ガスの中で何も見えず、そして強い風で寒過ぎて、このドームの中で下りのロープウェイを震えて待った記憶があります。このとき、売店の人が個人のブランデーを分けてくれて、いくばくか温まったのを覚えています。

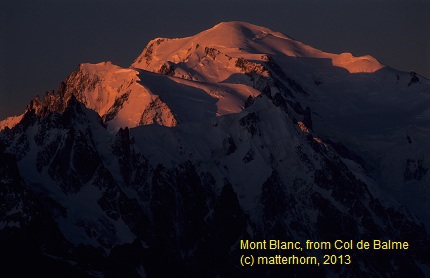

この写真では快晴になっていますが、3度目の訪問でようやく好天に恵まれたものです。背景に、モンブラン山群が見えています。さすがにこの高度からだと、ヨーロッパで最高峰のモンブラン(中央付近、4808m)の高さが際立っているのもわかりますね。

これが、まさにモン・フォー山頂です。かなり狭いですし、滑落注意の立て札も立っています。

モン・フォー山頂からの写真をもう2枚。

<モン・フォー山頂:ロープウェイ駅>

モン・フォー山頂(Mont Fort, 3328m)は、かなり急峻なピークとなっています。またスイスでは3000m付近を越えると、ほぼ岩と氷河の世界になってしまい、荒涼とした世界が広がります。モン・フォー山頂も例外ではないです。

写真は、ごく小さな山頂の脇に、ちょこんと乗っているロープウェイ駅の様子です。テラスも狭く、小さな半円ドームの建物が飲み物を売っている売店になります。以前ここに来た時は、ガスの中で何も見えず、そして強い風で寒過ぎて、このドームの中で下りのロープウェイを震えて待った記憶があります。このとき、売店の人が個人のブランデーを分けてくれて、いくばくか温まったのを覚えています。

この写真では快晴になっていますが、3度目の訪問でようやく好天に恵まれたものです。背景に、モンブラン山群が見えています。さすがにこの高度からだと、ヨーロッパで最高峰のモンブラン(中央付近、4808m)の高さが際立っているのもわかりますね。

<モン・フォー山頂>

これが、まさにモン・フォー山頂です。かなり狭いですし、滑落注意の立て札も立っています。

2013年02月05日 Posted by matterhorn2 at 18:58 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

モン・フォー山頂から ~先々の展望~

オートルート: スイス バグネ谷

オートルート上のトレイルで、モン・フォー小屋から先、ディス湖を経てアローラ(Arolla)へ向かう部分は、オートルートの核心部と言ってよいと思う。この間は、通常山小屋を1~2泊する縦走になり、アローラに至るまで町中に下ることはないです。また、選択するコースにもよりますが、途中3~5ヶ所もの峠を越えるため、かなりハードなコースとなっています。

まずは、先のモン・フォー山頂から、これを眺めてみましょう。

モン・フォー山頂からは、好天ならばオートルートのこれら後半部分を全て眺めることができます。

遠望には、終着地ツェルマットにあるマッターホルン(奥の中央左寄り)も見えており、途中のモンブラン・デ・シェイロン(Mt. Blanc de Cheilon, 3870m)、ダン・ブランシェ(Dent Blanche, 4357m)なども見えています。

また、手前のごつごつした岩嶺や氷河の尾根が、次に越える峠になっています。これを見ると、歩けるのか不安になりますが、氷河を避けてトレイルがつけられているので心配いりません。

オートルート上のトレイルで、モン・フォー小屋から先、ディス湖を経てアローラ(Arolla)へ向かう部分は、オートルートの核心部と言ってよいと思う。この間は、通常山小屋を1~2泊する縦走になり、アローラに至るまで町中に下ることはないです。また、選択するコースにもよりますが、途中3~5ヶ所もの峠を越えるため、かなりハードなコースとなっています。

まずは、先のモン・フォー山頂から、これを眺めてみましょう。

<モン・フォー山頂からオートルート先々の展望>

モン・フォー山頂からは、好天ならばオートルートのこれら後半部分を全て眺めることができます。

遠望には、終着地ツェルマットにあるマッターホルン(奥の中央左寄り)も見えており、途中のモンブラン・デ・シェイロン(Mt. Blanc de Cheilon, 3870m)、ダン・ブランシェ(Dent Blanche, 4357m)なども見えています。

また、手前のごつごつした岩嶺や氷河の尾根が、次に越える峠になっています。これを見ると、歩けるのか不安になりますが、氷河を避けてトレイルがつけられているので心配いりません。

2013年02月04日 Posted by matterhorn2 at 20:47 │Comments(2) │オートルート(makusta版)

モン・フォー小屋付近からの展望

オートルート: スイス バグネ谷

モン・フォー小屋付近からのモンブラン山群のモルゲンロード。やはり、最高峰であるモンブランが最も明るく輝いています。

モン・フォー小屋直下のラ・ショー(La Chaux, 2237m)には、ヴェルビエからゴンドラを利用して直接来ることができてしまう。以前はなかったが、ルイネッテ(Ruinettes, 2195m)からのゴンドラが延長されていた。でも、ここをゴンドラで一気に通過するのはもったいない。ここを歩けば、モンブラン山群だけでなく、主峰グラン・コンバン(Grand Combin, 4314m)をもパノラマで俯瞰できる。

写真は、ルイネッテからラ・ショーに向かう道の途中からみた、グラン・コンバンである。主峰グラン・コンバンは左側で、右側はプチ・コンバン(Petite Combn, 3663m, &, Combin de Corbassiere, 3710m)になる。先にも書いたが、モン・フォー小屋からは、主峰を直接見ることはできないので、この道は貴重である。

主峰グラン・コンバンを見るのに、更に好適な場所がある。それが、モン・フォー(Mont Fort, 3328m)山頂である。ラ・ショーからロープウェイに乗り換えて行くことができる。この辺りでは、このピークが最高峰なので、晴れていれば360度の展望を楽しめる。

写真は、実は延べ3度目の挑戦で、ようやく快晴下で撮れたものです。大抵雲が湧き、なかなかすっきりしたグラン・コンバンの山容を撮ることは難しいです。

手前の湖は、ルービー湖(Lac de Louvie)。ここにも山小屋があるのですが、このときは満杯で行けなかった。また、このグランコンバン周囲には、には巨大なコンバンを周遊するコース、ツール・デ・コンバン(Tour des Combins, TDC)というロングトレイルがある。これも既にほぼ歩いているので、いずれ紹介したいと思っています。

下記が、Mont Fort小屋のおおよその位置です。

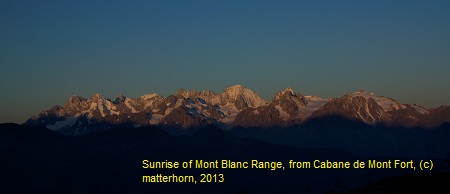

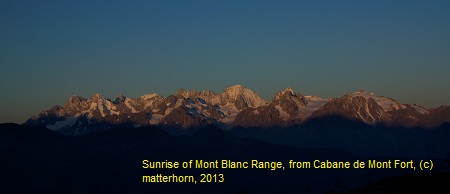

<夜明けのモンブラン山群>

モン・フォー小屋付近からのモンブラン山群のモルゲンロード。やはり、最高峰であるモンブランが最も明るく輝いています。

<ラ・ショー付近からのグラン・コンバン>

モン・フォー小屋直下のラ・ショー(La Chaux, 2237m)には、ヴェルビエからゴンドラを利用して直接来ることができてしまう。以前はなかったが、ルイネッテ(Ruinettes, 2195m)からのゴンドラが延長されていた。でも、ここをゴンドラで一気に通過するのはもったいない。ここを歩けば、モンブラン山群だけでなく、主峰グラン・コンバン(Grand Combin, 4314m)をもパノラマで俯瞰できる。

写真は、ルイネッテからラ・ショーに向かう道の途中からみた、グラン・コンバンである。主峰グラン・コンバンは左側で、右側はプチ・コンバン(Petite Combn, 3663m, &, Combin de Corbassiere, 3710m)になる。先にも書いたが、モン・フォー小屋からは、主峰を直接見ることはできないので、この道は貴重である。

<モン・フォー山頂からのグラン・コンバン>

主峰グラン・コンバンを見るのに、更に好適な場所がある。それが、モン・フォー(Mont Fort, 3328m)山頂である。ラ・ショーからロープウェイに乗り換えて行くことができる。この辺りでは、このピークが最高峰なので、晴れていれば360度の展望を楽しめる。

写真は、実は延べ3度目の挑戦で、ようやく快晴下で撮れたものです。大抵雲が湧き、なかなかすっきりしたグラン・コンバンの山容を撮ることは難しいです。

手前の湖は、ルービー湖(Lac de Louvie)。ここにも山小屋があるのですが、このときは満杯で行けなかった。また、このグランコンバン周囲には、には巨大なコンバンを周遊するコース、ツール・デ・コンバン(Tour des Combins, TDC)というロングトレイルがある。これも既にほぼ歩いているので、いずれ紹介したいと思っています。

下記が、Mont Fort小屋のおおよその位置です。

2013年01月25日 Posted by matterhorn2 at 11:47 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

フォルクラ峠からシャンペ、そしてモン・フォー小屋へ

オートルート: スイス シャンペ~バグネ谷

フォルクラ峠からシャンペ(Champex, 1466m)へ向かう道は、2つある。1つは、ツール針峰の山腹をトラバースする道であり、もう1つは、アルペッテの窓(Fenetre d’Arpette, 2665m)という峠越えの道である。ガイドブックでは、TMBでは前者が、オートルートでは後者がメインルートになっている。ここを訪れたとき、残念ながら天候が良くなかったため、前者を選んだ。

シャンペは、同名のシャンペ湖(Lac de Champex, 1466m)畔にある小さな集落。2度訪れたが、2度共あまり良い天気には恵まれなかった。シャンペからは、南東方向のみ開けていて、これから行くコンバン(Combin)山群が見える。この写真は、完全に雲に隠れる前に撮れたものです。

シャンペからは、ヴェルビエ(Verbier, 1490m)へバスや電車で一気に移動し、更にゴンドラ等を利用すると、次のモン・フォー小屋(Cabane de Mont Fort、2457m)まで一気に行くことができる。ここは、2度目の訪問で、ようやく好天に恵まれた。

小屋は、山頂までロープウェイで行けるモン・フォー(Mont Fort, 3328m)山の西側中腹にある。このため、西側が開けモンブラン山群が良く見える。但し、残念ながら小屋からはここの主峰であるグラン・コンバン(Grand Combin, 4314m)は見えない。左手の岩尾根が邪魔をしている。

小屋は、CAS(スイス山学会)の小屋で、一部改装され非常にきれい。快適に過ごせた。写真は、早朝モンブラン山群を背景に小屋を撮ったものです。

モン・フォー小屋からの早朝のモンブラン山群。ここのテラスからは、やや遠いが、モンブラン山群のパノラマが良く見える。中央左の白い山が、モンブランである。2度目の滞在の早朝、ようやくこの展望を見ることができた。

フォルクラ峠からシャンペ(Champex, 1466m)へ向かう道は、2つある。1つは、ツール針峰の山腹をトラバースする道であり、もう1つは、アルペッテの窓(Fenetre d’Arpette, 2665m)という峠越えの道である。ガイドブックでは、TMBでは前者が、オートルートでは後者がメインルートになっている。ここを訪れたとき、残念ながら天候が良くなかったため、前者を選んだ。

<シャンペからのコンバン山群>

シャンペは、同名のシャンペ湖(Lac de Champex, 1466m)畔にある小さな集落。2度訪れたが、2度共あまり良い天気には恵まれなかった。シャンペからは、南東方向のみ開けていて、これから行くコンバン(Combin)山群が見える。この写真は、完全に雲に隠れる前に撮れたものです。

<モン・フォー小屋>

シャンペからは、ヴェルビエ(Verbier, 1490m)へバスや電車で一気に移動し、更にゴンドラ等を利用すると、次のモン・フォー小屋(Cabane de Mont Fort、2457m)まで一気に行くことができる。ここは、2度目の訪問で、ようやく好天に恵まれた。

小屋は、山頂までロープウェイで行けるモン・フォー(Mont Fort, 3328m)山の西側中腹にある。このため、西側が開けモンブラン山群が良く見える。但し、残念ながら小屋からはここの主峰であるグラン・コンバン(Grand Combin, 4314m)は見えない。左手の岩尾根が邪魔をしている。

小屋は、CAS(スイス山学会)の小屋で、一部改装され非常にきれい。快適に過ごせた。写真は、早朝モンブラン山群を背景に小屋を撮ったものです。

<モン・フォー小屋からのモンブラン山群>

モン・フォー小屋からの早朝のモンブラン山群。ここのテラスからは、やや遠いが、モンブラン山群のパノラマが良く見える。中央左の白い山が、モンブランである。2度目の滞在の早朝、ようやくこの展望を見ることができた。

2013年01月23日 Posted by matterhorn2 at 18:48 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

バルム峠からフォルクラ峠へ

バルム峠(2191m)からフォルクラ峠(Col de la Forclaz, 1526m)、或いはトゥリアン(Trient, 1300m)に行く道は、3つある。メイン・コースは、トゥリアン(Trient, 1300m)に直接下るコースだが、ツール針峰から流れ下る、グラン氷河(Glacier des Grands)やトゥリアン氷河(Glacier du Trient)を間近に見られる、シャレ・デュ・グラシエ(Chalet du Glacier, レストラン)経由でフォルクラ峠に向かうバリエーション・コースがいい。それに、トゥリアンまで下ってしまうと翌日が辛い。

レストランであるシャレ・デュ・グラシエ(Chalet du Glacier, 1583m)まで下って、谷底から仰ぎ見たトゥリアン氷河。このコースを歩いた時は天気が悪く、写真はわずかな晴間で撮ったものです。

フォルクラ峠(Col de la Forclaz, 1526m)は、車道の峠で、スイスのマルティニィ(Martigny)からバスで来ることもできる。周囲は山に囲まれ、マルティニィ側が少し開けている。また、氷河を頂く高峰としては、唯一ツール針峰だけを望むことができる。

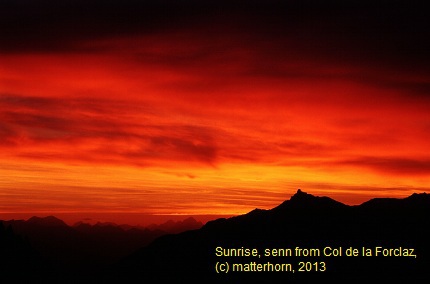

フォルクラ峠からのスイス マルティニィ側の夜明け。本日の悪天を象徴するかのように、地平線付近が一瞬真っ赤に染まった。

フォルクラ峠には、その名を冠すホテルが1件ある。でも、ドミトリィ部屋があるので、歩く人はまず心配いらない。到着後、ホテル前のテラスで飲んだ生ビールが旨かった。

写真は、ツール針峰の朝焼け。逆光なので、あまり良い絵になっていないが、この後直ぐに雲が増え、輝きがなくなってしまった。

<シャレ・デュ・グラシエ付近からのトゥリアン氷河>

レストランであるシャレ・デュ・グラシエ(Chalet du Glacier, 1583m)まで下って、谷底から仰ぎ見たトゥリアン氷河。このコースを歩いた時は天気が悪く、写真はわずかな晴間で撮ったものです。

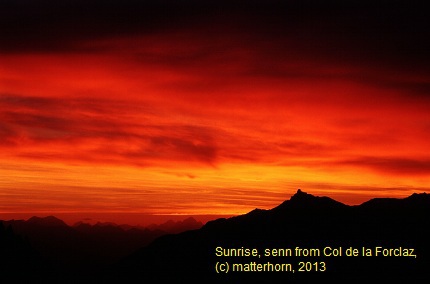

<フォルクラ峠からの夜明け>

フォルクラ峠(Col de la Forclaz, 1526m)は、車道の峠で、スイスのマルティニィ(Martigny)からバスで来ることもできる。周囲は山に囲まれ、マルティニィ側が少し開けている。また、氷河を頂く高峰としては、唯一ツール針峰だけを望むことができる。

フォルクラ峠からのスイス マルティニィ側の夜明け。本日の悪天を象徴するかのように、地平線付近が一瞬真っ赤に染まった。

<フォルクラ峠からのツール針峰>

フォルクラ峠には、その名を冠すホテルが1件ある。でも、ドミトリィ部屋があるので、歩く人はまず心配いらない。到着後、ホテル前のテラスで飲んだ生ビールが旨かった。

写真は、ツール針峰の朝焼け。逆光なので、あまり良い絵になっていないが、この後直ぐに雲が増え、輝きがなくなってしまった。

2013年01月20日 Posted by matterhorn2 at 13:53 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

バルム峠からの展望 ~夜明け~

<赤く染まるモンブラン>

早朝、モンブラン山頂から日が差し始める。頂上に日が差し始めてから約10分後、日の当たる面積が少し広がったところで撮影。

<日が差し始めたヴェルテ針峰>

遅れて、手前のヴェルテ針峰にも日が差し始める。右手端に見えるドリュは、ヴェルテ針峰の影で暗いままである。

<染まる赤い針峰群>

やがて、 モンブランの対岸の赤い針峰群にも日が差し始めた。無論、シャモニの谷底はまだ暗い。

<バルム峠からのパノラマ>

日の出後1時間も経つと、中央のシャモニの谷底にもかなり日が差し込み始める。明るい、アルプスらしい雰囲気となってきた。

2013年01月19日 Posted by matterhorn2 at 11:47 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

花盛りのバルム峠

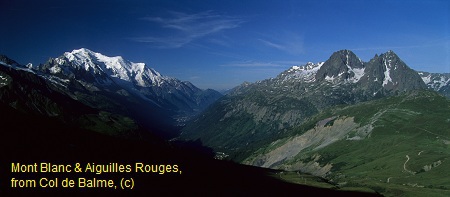

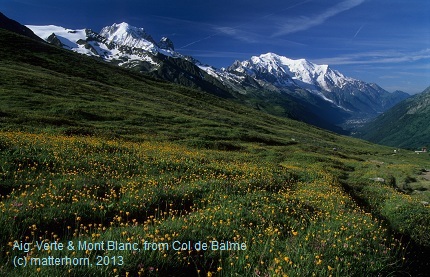

ル・ツールからバルム峠(Col de Balme)へは、リフトを乗り継いで容易に行くことができる。このため、オートルートやTMBを歩く場合、この峠は通常通過点になってしまう。でもここには、小さな山小屋、バルム峠小屋(Refuge Col du Balme)がある。ここからは、シャモニの谷と共に、ヴェルテ針峰やモンブランが良く見え、単に通過してしまうのはもったいない。

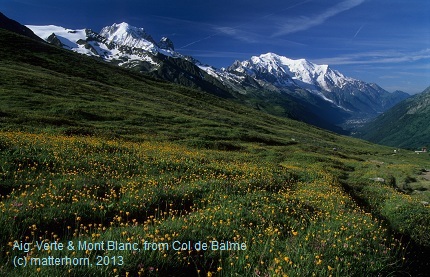

バルム峠は、丁度フランスとスイスの国境に位置する。また峠一帯は、牧草地となっているので、7月中旬であれば、このように花に覆われている。左上にバルム峠小屋が見え、更に背後にはヴェルテ針峰が顔を出している。

バルム峠小屋は小さいが、夕食の料理がおいしかった。また泊った時、鉄製2段ベットのスプリングのきしむ音がうるさくて、なかなか眠れなかったのを覚えている。

バルム峠からのフランス側(ル・ツール方向)は、なだらかなアルムが続く。当時、これが全部花で覆われていた。前方にはシャモニの谷が広がり、ヴェルテ針峰とモンブランが白く輝いている。早朝8時ごろのため、まだ他に歩いている人がおらず、静寂そのものであった。

バルム峠からのフランス側を見た場合、モンブランの右手には、これまで歩いてきた赤い針峰群が見える。この山腹をトラバースしてきたことになる。

バルム峠の位置を示しておきます。

<花盛りのバルム峠と山小屋>

バルム峠は、丁度フランスとスイスの国境に位置する。また峠一帯は、牧草地となっているので、7月中旬であれば、このように花に覆われている。左上にバルム峠小屋が見え、更に背後にはヴェルテ針峰が顔を出している。

バルム峠小屋は小さいが、夕食の料理がおいしかった。また泊った時、鉄製2段ベットのスプリングのきしむ音がうるさくて、なかなか眠れなかったのを覚えている。

<花咲くバルム峠からのヴェルテ針峰とモンブラン>

バルム峠からのフランス側(ル・ツール方向)は、なだらかなアルムが続く。当時、これが全部花で覆われていた。前方にはシャモニの谷が広がり、ヴェルテ針峰とモンブランが白く輝いている。早朝8時ごろのため、まだ他に歩いている人がおらず、静寂そのものであった。

<花咲くアルムと赤い針峰群>

バルム峠からのフランス側を見た場合、モンブランの右手には、これまで歩いてきた赤い針峰群が見える。この山腹をトラバースしてきたことになる。

バルム峠の位置を示しておきます。

2013年01月18日 Posted by matterhorn2 at 20:49 │Comments(0) │オートルート(makusta版)

ラック・プラン小屋周辺(2) ~バルム峠へ~

ラック・ブランから、いよいよオートルートを歩き、遥か先のツェルマットへ向けて出発する。

ラック・ブランからル・ツール(Le Tour)までは、赤い針峰群の山腹を横切るルートをお勧めする。この道は、ツール・デュ・モンブラン(TMB)ではメイン・コースであるが、オートルートではバリエーション・コースである。でも、シャモニからル・ツールへ、ガイドブックの通り谷底を歩くのはつまらないのに対し、この道はモンブラン山群をずっと右手に眺めながらの快適な散歩道である。

これまでモンブラン山群は、主峰モンブランからヴェルテ針峰まで紹介したが、更に左手には、シャルドネ針峰(Aig. du Chardonet, 3824m)と、ツール針峰(Aig. du Tour, 3529m)が続いている。

振り返ると、白く輝くモンブラン山群と、その深い谷底にシャモニの街並みが良く見える。

赤い針峰の横腹を巡るこの道は、標高2000mとモンブラン山群を眺めるにとても好都合。

早朝のツール針峰とシャルドネ針峰は、完全な逆光になる。午後遅くなると、良い光線になるのですが、今度は雲が湧く。やはり、この付近からモンブラン山群の良い写真を撮るチャンスは少ないです。

ラック・ブランからル・ツール(Le Tour)までは、赤い針峰群の山腹を横切るルートをお勧めする。この道は、ツール・デュ・モンブラン(TMB)ではメイン・コースであるが、オートルートではバリエーション・コースである。でも、シャモニからル・ツールへ、ガイドブックの通り谷底を歩くのはつまらないのに対し、この道はモンブラン山群をずっと右手に眺めながらの快適な散歩道である。

これまでモンブラン山群は、主峰モンブランからヴェルテ針峰まで紹介したが、更に左手には、シャルドネ針峰(Aig. du Chardonet, 3824m)と、ツール針峰(Aig. du Tour, 3529m)が続いている。

<山腹道からのモンブラン山群>

振り返ると、白く輝くモンブラン山群と、その深い谷底にシャモニの街並みが良く見える。

赤い針峰の横腹を巡るこの道は、標高2000mとモンブラン山群を眺めるにとても好都合。

<山腹道からのツール針峰とシャルドネ針峰>

早朝のツール針峰とシャルドネ針峰は、完全な逆光になる。午後遅くなると、良い光線になるのですが、今度は雲が湧く。やはり、この付近からモンブラン山群の良い写真を撮るチャンスは少ないです。